Die Verheißung

Speisekarten sind die schönste Vorfreude im Stadium des Hungers, mitunter ein Statement und ein Souvenir, das noch Jahre später ein gutes Gefühl hervorruft.

Die Menschheit lässt sich in zwei Gruppen einteilen. Jene, die vor einem Restaurantbesuch die Speisekarte online studieren, und solche, die es sein lassen. Der Autor Max Scharnigg ist hin- und hergerissen zwischen Wissensvorsprung und dem Überraschungsmoment, wenn man erst vor Ort einen Blick auf die Rubrik „Aus der Schmankerlküche“ wirft. Im Süddeutsche Zeitung Magazin formuliert er es so: „Speisekarten sind echte Lieblingsbücher. Kaum ein Text wird so aufmerksam und im wahrsten Sinne neugierig gelesen wie ein Tagesmenü, mit hungrigen Augen sozusagen. Man flaniert durch die Namen der Gerichte, schmeckt in sich hinein, puzzelt sich die einzelnen Gänge zusammen und entscheidet sich im letzten Augenblick komplett um – deshalb ist dieses Hantieren mit der Karte eigentlich die schönste Zeitspanne.“

So eine Speisekarte ist wesentlich mehr als eine Auflistung von Gerichten. Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form sagt viel über das Restaurant und den Zeitgeist aus. Schon die alten Griechen und Römer hielten vermutlich Gerichte auf Wachstafeln oder Papyrus fest, im Fall der Sumerer waren es Tontafeln. Aus dem Jahr 879 vor Christus stammt eine Liste jener Zutaten, die für das zehntägige Eröffnungsfest des königlichen Palastes in Kalhu verarbeitet wurden, mit beinahe 70.000 Gästen. Während im Mittelalter die Speisenfolge von sogenannten Herolden ausgerufen wurde, kann das 16. Jahrhundert beim Reichstag zu Worms mit dem ersten schriftlichen Menü aufwarten, „ein langer zedel, den [der Herzog von Braunschweig] öftersmal besah. Darin hat ihm der Küchenmayster alle esen und trachten aufgezeichnet“.

Speisekarten im heutigen Sinn sind untrennbar mit der Erfindung des Restaurants verknüpft. Schon nach der Französischen Revolution boten Köche, die zuvor für den Adel gearbeitet hatten, ihre Dienste dem Volk an, und weil ihr Repertoire immer größer wurde, wurde es ab Mitte des 18. Jahrhunderts schriftlich festgehalten. Während einfache Betriebe weiterhin auf Schiefertafeln oder mündliche Auskunft setzten, wurde in gehobeneren Restaurants Papier zum neuen Standard. Wobei die erste Speisekarte mit Preisangaben dem Wiener Josef Merina zu verdanken sein soll. 1784 händigte er den Gästen des Wirtshauses Zum Roten Apfel einen „Kuchenzeddl mit Tariffen“ aus. Hundert Jahre später wurde dieses Ereignisses in Form einer Jubiläumsfeier gedacht. Zu Zeiten des Ersten Weltkriegs versuchten Wiener Gastronomen, den französischen Einfluss einzuschränken, indem sie aus „Champignons“ „Edelpilze“ machten und aus „Roastbeef“ ein „englisches Hüftstück“. Damit ist Schluss: In manchen Etablissements wird der Einfachheit halber nur noch auf Englisch aufgelistet, beispielsweise im Wiener Kikko Ba, wo Gäste rätseln dürfen, was ein „Bing Bread“ ist.

Andere heimische Betriebe weisen auf ihrer Website explizit darauf hin, dass es sich nur um Beispiele handelt. Weil sich das Angebot der Gebrüder Obauer täglich ändert, seien die Gerichte „als Momentaufnahme zu verstehen“, und weiter: „Wenn diese Seite Ihren Appetit anregt, hat sie ihren Zweck erfüllt.“ Andere stellen ihre Karten gar nicht online, wie das in Wien angesiedelte Pramerl & the Wolf, was nur konsequent ist bei einem Restaurant, das eigener Aussage zufolge „die Kunst des Weglassens“ zelebriert.

Zum Glück weggelassen werden jene Damenkarten, die in früheren Zeiten dem weiblichen Teil der Tischgesellschaft sowie Geschäftspartnern ausgehändigt wurden. Was fehlte, war der Preis, denn schließlich war klar, wer die Rechnung übernehmen würde. In Peru sind sie seit 2019 aufgrund von Diskriminierung gesetzlich verboten.

Wo die Gäste lediglich ein Menü erwartet, fehlt die wiederverwendbare Speisekarte oftmals schon aus dem einfachen Grund, dass dieses Menü häufig wechselt. Im Steirereck kommt zu jedem Gang ein kleines Infokärtchen auf den Tisch, das neben einer detaillierten Auflistung der Produkte (Ananaskirsche), deren Bezugsquelle (Michael Bauer/Stetten) und Zubereitungsart (eingelegt in Mandarine und Chipotle-Chili) auch als eine Art kulinarisches Lexikon dient: „Dieses ursprünglich aus Nordamerika stammende Nachtschattengewächs mit kleinen Früchten, welche von papiernen Lampions umschlossen werden, besitzt knackige, aromatische, süße Früchte mit deutlichem Ananasaroma.“ Wieder etwas gelernt! Andere Restaurants begnügen sich damit, am Ende des Essens eine knappe Zusammenfassung auszuhändigen, wie das Wiener Aend, dessen einzelnen Gänge „Löwenzahn & Hanf“, „Steinpilz Kimchi & Yuba“ oder „Birne & Champagner“ heißen.

Nicht auszuschließen, dass solche kulinarischen Souvenirs irgendwann Sammlerwert haben, jene von geschlossenen Restaurants beispielsweise. Eine besonders eifrige Sammlerin war die New Yorkerin Miss Frank E. Buttolph, die es auf ganze 25.000 Speisekarten brachte, die nach ihrem Tod in den Besitz der New York Public Library übergingen. Eben diese Bibliothek bietet eine stetig wachsende Onlinedatenbank (menus.nypl.org) mit historischen Menükarten an. Dank dieser wissen wir um die Beliebtheit der Schildkrötensuppe, die 1862 bei einem Dinner zu Ehren George Washingtons ebenso serviert wurde wie in den 1960ern im New Yorker Waldorf Astoria. Wer von Europa mit dem Schiff nach Amerika kam, durfte sich 1901 über Omelette mit Kükenleber, Nierensuppe und Hammelrücken, garniert mit jungem Gemüse und Trüffelsauce, freuen. Befremdlich wirken die Kriegsszenen, mit denen während des Zweiten Weltkriegs die Speisekarten des New Yorker Empire Tea Room illustriert waren – Sponsor war ein amerikanischer Autohersteller.

Es ist nie zu spät, mit einer eigenen Sammlung zu beginnen. In jenem von der Autorin sorgfältig verwahrten Schuhkarton befinden sich ein DIN-A4-großes abstraktes Farbfeld aus der am Arlberg gelegenen Griggeler Stuba, ein monochromes Exemplar mit Lesebändchen und einer ländlichen Tuscheszene aus dem Gut Oberstockstall und Philip Rachingers Autowerkstatt-Flyer, der die im Restaurant Ois servierten Gänge auf eine Gangschaltung druckt: „Ihr kompetenter Ansprechpartner: P. Rachinger.“ Dann ist da noch die aus Altpapier bestehende Karte aus dem Jola, einem Wiener Restaurant, das ein rein veganes Menü serviert. Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Fall, dass die mit Samen versehene Karte eingepflanzt werden kann und daraus im besten Fall ein Basilikumstrauch wächst.

Einen schönen Überblick über das Thema bietet der kürzlich im Taschen Verlag erschienene Band Menu Design In Europe, 450 Seiten stark, dreieinhalb Kilogramm schwer. Beim Durchblättern des von Jim Heimann und Steven Heller herausgegebenen Bands wird klar, dass Speisekarten immer auch Ausdruck des Zeitgeists sind. Die Verknüpfung einer Kalbsbrust mit einer barbusigen Frau, wie sie 1808 das Dubliner Restaurant The Bailey zeigte, wäre heute undenkbar, ebenso die „exotischen“ Kolonialszenen. Es gibt Karten mit Füchsen, Goldfischen, Hummern und mit Jugendstilschönheiten wie jene des Hôtel Suisse in Pompei,

solche, die Plattencovern ähneln, Comics und Karikaturen, Holzschnitte und Frakturschriften. Die Urheber sind Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften und noch heute existente Restaurants wie Troisgros, Dal Pescatore Santini und Eden Roc. Auch toll: das Stillleben des Balkan-Grill in der Wiener Brunnengasse, mit Fleischbergen und Sliwowitz. Manche Menükarten wurden von Firmen als Werbefläche genutzt. Da, ein Cointreau saufender Vollmond, dort eine Werbung mit einem dunkelhäutigen Schlangenbeschwörer: „Rauchen Sie nach einer köstlichen Mahlzeit eine Naja, die günstigsten Zigaretten aus orientalischem Tabak.“

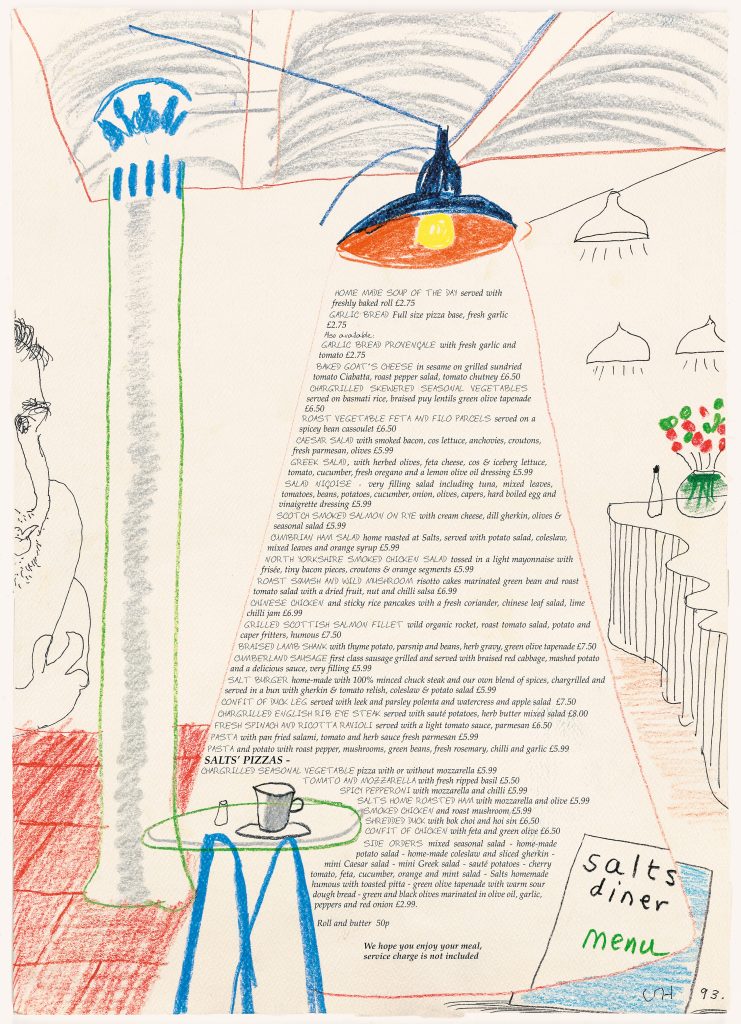

Ihrer pompösen Optik nach zu urteilen, könnte die Speisekarte des Pariser Les Armes de Bretagne vom französischen Hof stammen, dabei verraten Gerichte wie hawaiianische Avocado und Pfirsich Melba, dass es sich um ein Relikt der 1960er-Jahre handelt. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt eine handgeschriebene Karte des Restaurants Cattelin in Stockholm, deren experimentelle Ästhetik zulasten der Lesbarkeit geht. In schwarz-roter Schreibschrift sind lediglich einzelne Worte gedruckt, von Paella bis Pâté du Chef. Einige gehen als Kunstwerke durch, die auf Seide gedruckte Karte eines französischen Parteitags, die Speisen listet wie pochierten Lachs mit Mayonnaise und Rinderfilet mit Champignons, oder jene Svenska-Amerika-Linie im Art-déco-Stil, die sofort Lust auf eine Kreuzfahrt macht. Manche wurden tatsächlich von Künstlern gestaltet, von Karl Schulpig etwa, der in den 1920ern für die Grafik des Berliner Haus Vaterland verantwortlich war. Zu dessen Konzept gehörten verschiedene Themenrestaurants, einschließlich eines Grinzinger Heurigen, den Schulpig mit einer Rose und Noten im Dreivierteltakt illustrierte. Und kein Geringerer als David Hockney gestaltete mit fröhlichen Buntstiften die Karte jenes Salts Diner, in dem er selbst häufig Gast war. Im Lichtkegel einer Lampe stehen Gerichte wie Bohnencassoulet sowie Pizza mit Ente und Hoisin-Sauce.

Wer heute essen geht, findet alles Mögliche vor. Bei der Wiener Herknerin kommt die Tageskarte als fotokopierter Zettel auf den Tisch, ergänzt durch mündliche Auskunft des Servicepersonals. Selbst explizit auf Qualität bedachte Lokale belassen es oft bei einem schlichten Zettel am Ende des Menüs. Hippe Bowl-Läden weisen ihr Angebot auf über der Theke angebrachten Leuchtkästen aus. Während der Corona-Pandemie gingen einige Gastronomen dazu über, statt einer Karte einen QR-Code am Tisch anzubringen, aus hygienischen Gründen. Abgesehen davon, dass dadurch Menschen ohne Smartphone diskriminiert werden – ja, auch die gibt es –, ist so ein digitaler, auf dem Tisch aufgepappter Code das Gegenteil von Sinnlichkeit.

Dann doch lieber ein auf die Website des Restaurants gestelltes Pdf, das Entscheidungsunwilligen entgegenkommt. So schön das gemeinsame In-der-Speisekarte-Versinken sein kann, von dem der eingangs zitierte Max Scharnigg schwärmt, so anstrengend ist es für Menschen, die sich nicht entscheiden können oder Angst haben, die falsche Wahl zu treffen. Weil nur noch die wenigsten Speisekarten so aufwendig designt sind wie in früheren Zeiten, könnte man sie zur Abwechslung auch mal zulassen und stattdessen den Kellner fragen: „Was würden Sie bestellen?“ —

Das Buch zum Thema:

Menu Design In Europe

Jim Heimann, Steven Heller

Hardcover, 25 x 31,5 cm,

3,43 kg, 448 Seiten, € 50,–

Taschen Verlag, taschen.com

so richtige die Post ab.