In Ewigkeit, Ramen

Sagen Sie nie einfach „Nudelsuppe“ zu ihnen.

Zur Abwechslung beginnen wir mit einer verpflichtenden Filmempfehlung: Wer bisher die Unterlassungssünde begangen hat, sich Tampopo nicht anzusehen, hole dies umgehend nach. Da das Werk in voller Länge kostenfrei auf YouTube zu finden ist, werden Ausreden jedweder Art nicht länger toleriert. Tampopo ist eine japanische Episodenkomödie aus dem Jahr 1985 und nicht nur eine der schönsten Hommagen an die Sinnlichkeit des Essens überhaupt, sondern auch eine ebenso ironische wie ernsthafte Verbeugung vor der spezifisch japanischen Kultur des zelebrierten Kochens und Essens. Und damit die beste überhaupt denkbare Vorbereitung auf unser Thema.

Eine der ersten Szenen zeigt einen vor Würde förmlich strotzenden, traditionell japanisch gekleideten alten und einen in ein Hawaiihemd gehüllten, gleichwohl aber lernbegierigen jungen Mann. Vor ihren eben servierten Suppenschalen sitzend, stellt der jüngere die ins Herz der Ramenkultur zielende Urfrage: „Meister. Suppe oder Nudeln zuerst?“ Und die gravitätisch gesprochene Antwort lautet: „Zuerst erfasse den Ramen.“ Nachdem beide ein wenig erfasst haben, erteilt der Meister die nächste Unterweisung: „Glätte die Oberfläche mit den Spitzen der Stäbchen und liebkose den Ramen.“ „Warum?“ „Um Wohlwollen auszudrücken. Nun richte die Stäbchen auf den Schweinsbraten. Auf dieser Stufe tippst du ihn nur an. Stupse die Bratenscheiben ausgiebig. Hebe sie langsam an und kuschle sie am rechten Schalenrand in die Suppe. Der nächste Punkt ist außerordentlich wichtig. Entschuldige dich beim Schwein: „Bis wir einander wiedersehen.“ Zuletzt essen wir, beginnend mit den Nudeln. Vergewissere dich, dass du, während du die Nudeln schlürfst, nie deine Augen vom Schwein abwendest. Mustere es mit Wohlwollen.“

Der Meister nimmt im Weiteren je zwei Mal Nudeln und Bambussprossen zu sich, nimmt dann drei Schluck Suppe in exakt abgemessener rascher Folge, wartet den Moment ab, zu dem ihn der Kosmos auffordert, eine Scheibe Schweinsbraten zu verzehren, und tut dies, nachdem er diese drei Mal an den Rand der Schale geklopft hat. Die Frage des Schülers, warum er das getan habe, beantwortet er mit der schlichten Autorität eines Zenpriesters: „Um die Suppe abzuschütteln.“

Wer, wie ich, diesen Film um die Zeit seiner Entstehung gesehen hat, war natürlich von dieser Szene bleibend traumatisiert. Zwar waren in Österreich Lokale, in denen Ramen serviert werden, noch so fern und unvorstellbar wie die Idee, sich diesen Film irgendwann noch einmal auf YouTube ansehen zu können, aber es blieb eine tiefe Verunsicherung, ähnlich derjenigen der Vorgängergeneration, wo ja auch viel über völlig arkane, nur gebürtigen Italienern zugängliche Geheimvorschriften für den vorschriftsgemäßen Verzehr von Spaghetti gemunkelt wurde. Ich habe mir natürlich, als Ramen auch hierzulande verfügbar wurden, die eine oder andere Schüssel einverleibt, blieb dabei aber stets vom Verdacht beschlichen, mich dabei ähnlich barbarisch zu gebärden, als würde ich gerade laut telefonierend und wurstsemmelfressend durch die Sixtinische Kapelle strolchen.

Und weil ich auch Anhänger der Theorie bin, dass Höhenangst am besten mit einem Fallschirmsprung bekämpft wird, unternahmen der staatlich geprüfte Meisterfotograf Ingo Pertramer und ich eine Exkursion ins Herz der österreichischen Ramenkultur. Ins Mochi Ramen am Wiener Vorgartenmarkt nämlich beziehungsweise in die dazugehörige Ko¯bo¯-Werkstatt in der Leopoldstädter Ferdinandgasse.

Und tatsächlich begrüßt uns Mochi-Gründer Tobias Müller zunächst mit einem Kaffee und dann mit der Auskunft, dass in der Tat alle neuen Mitarbeiter der Mochi-Lokale dringend dazu angehalten werden, sich Tampopo anzusehen. Dann übergibt er uns für die Unterweisung an die zuständige Fachkraft, einen gewinnenden jungen Mann, der in seiner adretten Kochjacke wirkt wie direkt dem Tampopo-Set entstiegen und der obendrein Takeshi Yoshida heißt, wodurch man sich selbst gleich noch deutlich weniger japanisch vorkommt als eh schon.

Takeshi, halb in Berlin und halb in Tokio aufgewachsen und nach einigen Stationen in deutschen wie japanischen Spitzenbetrieben als Kunststudent der Angewandten in Wien gelandet, zerstreut aber so kulant wie umgehend die Sorge, es könnte sich bei Verzehr und Zubereitung von Ramen um eine esoterische Geheimwissenschaft handeln, die Jahrzehnte an Erfahrung, mönchisches Leben und fließendes Japanisch in Wort und Kalligrafie voraussetzt. Tatsächlich sei, führt er aus, die Ramenküche im Gegensatz etwa zum tatsächlich streng traditionsverhafteten und ritualisierten Kaiseki-Stil eine vergleichsweise anarchistische Freestyle-Disziplin, in der vieles möglich sei und einiges ausprobiert werden dürfe. Das liegt vielleicht auch daran, dass Ramen wohl das jüngste ikonische Nationalgericht Japans ist, so richtig breitenpopulär wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg, weil viele Soldaten während der verheerenden Besatzung Chinas auf den Geschmack der dortigen Lamian-Nudelsuppen gekommen waren und viele Kriegsversehrte auf Ramen-Bar-Betreiber umsattelten.

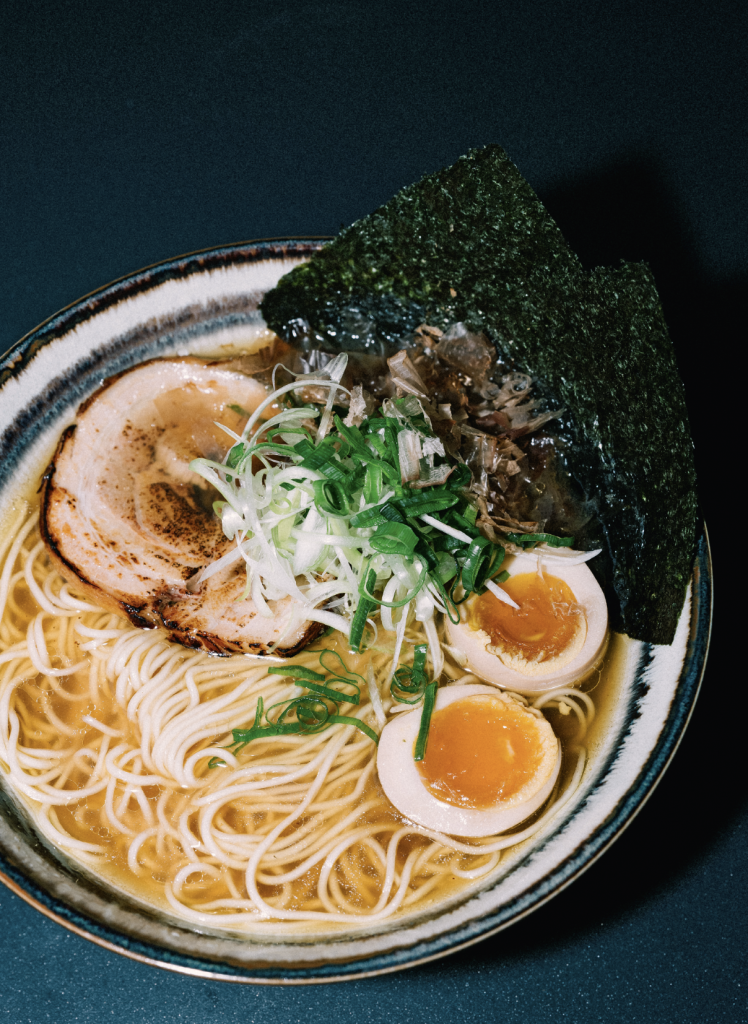

Natürlich wurde, wie jeder kulturelle China-Import seit den Schriftzeichen, auch die Nudelsuppe umgehend japanisiert, ästhetisiert und ritualisiert, aber da sie mittlerweile den Status eines Grundnahrungsmittels hat, mit Zehntausenden Ramen-Bars in Großstädten und Dutzenden in jeder einzelnen U-Bahn-Station, wird eine gewisse Vielfalt durchaus begrüßt. Was nicht bedeutet, dass der Anspruch an die Qualität gesunken ist, weder aufseiten der Kunden noch auf der der Ramen-Bars, die in einem permanenten, räumlich sehr engen Wettstreit miteinander stehen und sehr wohl eifersüchtig gehütete Geheimnisse in puncto Garzeit, Grundbrühe, Nudelteigrezept und wer weiß was noch haben. Und damit sind wir auch schon beim Qualitätsanspruch der Mochi-Ramen, konkret in der Hühnervariante. Natürlich steht und fällt hier alles mit der Grundsuppe (klassisch auf Fleisch-, Geflügel- oder Meerestier-Basis zubereitet, vegetarische Varianten gibt es aber auch), und mit einem gewissen Hochgefühl werde ich im nächsten Absatz das – allerdings nicht sonderlich geheime – Geheimnis ihrer Zubereitung lüften.

Und hier – tadaa! – ist es: Hendlhaxen. Also, das, was fehlt, wenn man hierzulande Hendlhaxen kauft. Der Unterteil. Der Fuß. Die Krallen. Dass die seit geraumer Zeit nicht mehr mitverkauft werden, wissen ja ohnehin alle, die gelegentlich ein Huhn kaufen. Dass es aber in Österreich offenbar untersagt ist, die in Umlauf zu bringen, war mir neu. Dass die heimischen Konsumenten – vor allem, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, auf was für Zeug gewohnheitsmäßig das AMA-Gütesiegel gepickt wird – davor bewahrt werden sollen, etwas zu konsumieren, was in großen Teilen der Welt irgendwo zwischen Selbstverständlichkeit und Spezialität angesiedelt ist, lässt einen nicht zum ersten Mal, aber besonders nachdrücklich den Kopf über die einschlägige Gesetzgebung und die dafür Verantwortlichen beuteln. Interessanterweise darf man aber importierte Hendlkrallen doch wieder in Umlauf bringen, wovon man sich in der Tiefkühlabteilung jedes Asia-Supermarkts überzeugen kann. Zum Abklingen des Kopfbeutelns trägt das jedoch keineswegs bei.

Im Mochi Ramen ist man, nachdem das Beuteln erledigt war, dazu übergegangen, die benötigten Teile aus einem tschechischen Biobetrieb zu beziehen, und benötigt wird hier allerhand davon. Der erste Kochdurchgang dient hier der Produktion der hausintern „H1“ genannten Ausgangshühnersuppe. Dafür werden Hühnerteile (Krallen und Rücken) im sehr luxuriösen Verhältnis 1:1 mit Wasser aufgegossen und dann nicht minder luxuriöse sieben bis acht Stunden zugedeckt gekocht. (Im eigenen Haushalt leistet hier übrigens der ein wenig aus der Mode gekommene Dampfdruckkochtopf gute Dienste.) Mit der so entstandenen Suppe werden dann aber – tadaa! – noch einmal frische Haxen und Rücken 1:1 aufgegossen und ebenfalls sieben bis acht Stunden ausgekocht. Das Resultat ist die sogenannte „H2“. Gemüse kommt erst gegen Ende des H2-Kochprozesses dazu, konkret Ingwer, weiße Zwiebeln, Knoblauch und – tadaa! – grüner Apfel. Wurzelgemüse hingegen findet man in japanischen Suppen nur selten.

So viel zur Hühnersuppe. Original japanisch ist die dann natürlich immer noch nicht, weil es in Japan selbstverständlich eigene, besonders japanische Hühnerrassen gibt. Allerdings gibt Takeshi insofern Entwarnung, als diese Hühner eigentlich nur ein wenig fetter als die bei uns üblichen und die hier verwendeten Biohühner durchaus satisfaktionsfähig seien. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene (Fleisch-)Grundsuppen, Schwein, Geflügel und Fisch/Meeresfrüchte, wobei auch Ente eine eigene Variante ist und grundsätzlich Kombinationen möglich sind. Schweine- bzw. Fischsuppe wird jedoch kein zweites Mal gekocht. Jede Ramen-Bar hat ein eigenes Grundrezept, wobei Geflügel nahezu immer verwendet wird. Auf dieser Basis entstehen wiederum drei unterschiedliche Ramen-Versionen. Bei Shoyu-Ramen wird der Suppe vor dem Servieren Sojasauce zugesetzt, die salzige Variante heißt Shio und wird hier im Mochi gerade mit einem Pulver aus getrocknetem und gemahlenem Muschelfleisch gewürzt. Und dann gibt es noch die Variante Miso, klassisch mit Soja-Miso, aber auch die vielen

Varianten sind zulässig.

Die besten Ramen findet man, so erklärt Takeshi wenig überraschend, natürlich in Tokio, er schätzt aber auch die hauseigenen Thai-Ramen (ja, die gibt’s auch), für die die Suppe zur Hälfte mit Huhn und zur anderen mit Dorade und Meeresfrüchten angesetzt wird, und favorisiert generell Shio-Ramen, vorausgesetzt, die Würze dominiert nicht zu sehr. Wer aber glaubt, mit der fertigen Suppe das Schlimmste überstanden zu haben, hat die Rechnung ohne die Ramen gemacht. Beziehungsweise ohne die Nudel, was „Ramen“ wörtlich übersetzt bedeutet. Denn natürlich handelt es sich bei Ramen-

Nudeln um spezifisch japanische Nudeln. Sehr, sehr japanische Nudeln.

Das beginnt mit den verwendeten Weizensorten. Die, die man benötigt, haben einen hohen Eiweißgehalt und werden in Europa kaum angebaut. Nachdem etliche Experimente mit lokalen Mehlen gescheitert sind, deckt das Mochi seinen Bedarf inzwischen mit japanischer Importware. Und auch das Selbermachen ist ungleich komplizierter, als das zum Beispiel bei italienischer Pasta der Fall ist. Der Ramen-Teig ist sehr trocken; wenn er fertig und aufgerollt ist, fühlt er sich samtig und eher wie eine Mischung aus Rauleder und Pergament an denn wie ein westlicher Nudelteig. Aus diesem Grund wird auch bereits der Teig gesalzen, denn Salzwasser würde hier nicht eindringen können. Folgerichtig muss der Teig sehr lange mit sehr viel Kraft bearbeitet werden. Und zwar maschinell. Mit einem Nudelholz ist das nur für masochistische Schwerathleten möglich.

In Japan werden die Nudeln von den Lokalen meist zugekauft, die verschiedenen Hersteller fertigen auf Wunsch auch Teige nach eigenem Rezept des jeweiligen Lokals. Ziel ist, bei minimaler Kochzeit einen maximalen Biss zu erreichen. Für Narren, die trotzdem unbedingt einmal selbst Ramen-Nudeln herstellen wollen, hat Takeshi aber immerhin einen Tipp: Wenn man den Teig lange genug in einem kräftigen Plastiksack – für japanophile Traditionalisten: in einem nagelfrei gezimmerten Holzzuber – mit Füßen tritt, geht’s auch. Daher an dieser Stelle für den Fall der Fälle das Rezept: 800 g Mehl, 240 g Wasser, 12 g Salz, 10 g Kansui. Ja, Kansui. Ohne Kansui geht’s nicht.

Serviceinfo: Das war ursprünglich Wasser aus dem in der Mongolei gelegenen gleichnamigen See, der einen hohen Anteil an Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat aufweist. Heute kann man Kansui in Portionsflaschen im Internet bestellen. Kansui hat einen leicht seifigen Geschmack und verleiht der Nudel mehr knackige Elastizität.

Abschließend dann die Nudeln (die Länge sollte etwas mehr als eine Schneidbrettbreite betragen) in etwa halbe Zentimeter dicke Nudeln schneiden. So. Erledigt. Fehlen eigentlich nur noch die Einlagen. Und hier ist der Star der Show natürlich der Chashu genannte Schweinsbraten, den man, Sie erinnern sich, stupsen, erfassen, kosen und keinesfalls aus den Augen lassen soll. Aber zunächst muss er natürlich einmal zubereitet werden. Erste Wahl ist, so erklärt Takeshi unmissverständlich, Bauchfleisch, Schulter und Schopf sind notfalls akzeptabel, müssen sich aber klar den zweiten Platz teilen. Das Fleisch binden wir zunächst klassisch zur Rolle, wobei zu meiner Enttäuschung keine hochverfeinerten japanischen Knüpftechniken zur Anwendung kommen, sondern die gleiche Methode, mit der einem auch der eigene Fleischhauer einen Kalbsnierenbraten herrichten würde. Das gerollte Stück wird dann über Nacht in eine Beize aus zwei Teilen Zucker und einem Teil Salz eingelegt.

Wir verwenden im Weiteren ein Exemplar, das diese Behandlung schon hinter sich hat, und braten es scharf an, und zwar in so viel Fett, dass man beinahe schon von Frittieren sprechen könnte; drei bis vier Zentimeter hoch sollte das Öl jedenfalls stehen. Danach wird das gute Stück für zwei bis drei Stunden bedeckt in einer Sauce geschmort, die auf einen Liter Wasser 85 g Salz, 170 g Sojasauce, 50 g Zucker und 85 g Mirin enthält. (Mirin ist gesüßter Sake und verdankt seine Entstehung historisch einer höheren Besteuerung alkoholischer Getränke, was findige Wirte dazu brachte, den Sake zum Kochen so süß zu machen, dass die japanischen Finanzbeamten sich der Einsicht beugten, dass man das nicht freiwillig trinken, sondern tatsächlich nur verkochen kann.)

Für die Verwendung in der Suppe werden dann je drei ungefähr einen halben Zentimeter dicke Scheiben abgeschnitten, herzhaft mit dem Bunsenbrenner geflammt und dann mit Sauce übergossen. Aber so weit sind wir noch nicht. Für die obligatorische Ei-Einlage müssen spätestens am Vortag Eier kernweich gekocht werden (Takeshis Profitipp: Mit dem Eierstecher anstechen, sechs Minuten und 45 Sekunden in kochendem Wasser kochen, in Eiswasser abschrecken; länger im Eiswasser stehen lassen, damit Wasser eindringen kann, schälen).

Die geschälten Eier ziehen über Nacht in der Sauce – es handelt sich praktischerweise um die gleiche, in der das Schwein geschmort wird – und werden dabei mit Küchenrolle bedeckt, damit die sich mit Sauce ansaugen und auch von oben Feuchtigkeit spenden kann. Die Eier werden dann in der Kühllade aufbewahrt und vor dem Servieren über Wasserdampf wieder erwärmt. Und ebenfalls direkt vor dem Servieren wird die heiße, nach Zubereitung entfettete Suppe noch mit zusätzlichem Fett versehen, es kann das originale Suppenfett verwendet werden oder aber etwas raffiniert aromatisiertes. Knoblauchöl oder Sesamöl sind üblich, Takeshi verwendet bei unserem Besuch zum Beispiel ein Öl, in dem Langustenschalen zwei Stunden lang langsam gebraten und wieder abgeseiht wurden.

Für seine Shio-Würze wurden ordentlich viele Herzmuscheln mit Zucker, Mirin und heller Sojasauce ausgekocht und mit drei verschiedenen Salzen und etwas Muschelpulver abgeschmeckt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch etwas Bambus und Frühlingszwiebel, und schon ist das Werk getan und man selbst bereit, sich die Ramen einzuverleiben. Ich gestehe, den kontemplativen Part eher knapp gehalten und recht zügig mit dem Schmatzen und Schlürfen begonnen zu haben. Ich fand einfach, dass es mir als frischgebackenem Ramen-Veteranen zusteht, ohne großen Meditationsvorlauf reinzuhauen. Nicht einmal beim Schwein habe ich mich entschuldigt. Aber immerhin mein frisches Hemd habe ich gründlich versaut. Und ich finde, auch so kann man sich vor den Ramen verneigen. —

Adresse

Mochi Ramen

Vorgartenmarkt Stand 12–29, 1020 Wien

T 01/212 25 75 45, Di.–Sa. 11–21.30 Uhr

mochi-ramen.com

Zwei unverzichtbare Ingredienzen:

Hühnerfüße und Ramennudeln